Black Hole.

Profitons donc d'une vue rapide en librairie d'une édition française (chez Delcourt) pour s'apercevoir que l'intégrale originale (donc américaine — chez Pantheon) du Black Hole de Charles Burns trainaille depuis quelques temps au milieu de rien et qu'il serait de bon ton de la lire. Et puis c'est pas comme si c'était laid, chiant ou n'avait pas gagné un Eisner Award cette année (pour Best Graphic Album Reprint) et quelques autres prix (un Harvey pour Best Inker, décerné à Burns pour le 12ème (et dernier) chapitre de la série, un autre Harvey 2006 pour Best Graphic Album - Previously Published, soit sensiblement la même chose que l'Eisner, un Ignatz 2006 toujours pour Outstanding Anthology or Collection (ouh-la-la)), ce qui tend à montrer une certaine qualité, au moins sur la forme et l'objet.

Profitons donc d'une vue rapide en librairie d'une édition française (chez Delcourt) pour s'apercevoir que l'intégrale originale (donc américaine — chez Pantheon) du Black Hole de Charles Burns trainaille depuis quelques temps au milieu de rien et qu'il serait de bon ton de la lire. Et puis c'est pas comme si c'était laid, chiant ou n'avait pas gagné un Eisner Award cette année (pour Best Graphic Album Reprint) et quelques autres prix (un Harvey pour Best Inker, décerné à Burns pour le 12ème (et dernier) chapitre de la série, un autre Harvey 2006 pour Best Graphic Album - Previously Published, soit sensiblement la même chose que l'Eisner, un Ignatz 2006 toujours pour Outstanding Anthology or Collection (ouh-la-la)), ce qui tend à montrer une certaine qualité, au moins sur la forme et l'objet.

Avec cette illustration de couverture déjà intrigante, on ne sait qui orné d'une sorte de bandeau, presque de ceux supposés garantir l'anonymat à quelque guignol venu défendre sa croûte sur un plateau télé, mais qui flipouille quand même. Et pourtant souriant, compilant dix années de Black Hole.

Black Hole prend place dans les seventies, avec la découverte de Bowie (le choix n'a pas l'air, en dehors de la résonnance avec l'époque lycéenne de l'auteur, innocent hein (même si pour chaque époque/décennie il aurait été possible de trouver un gugusse canalisant plus ou moins l'ambiguïté ambiante, et Bowie, même s'il n'est cité que rapidement, est une citation parfaite)) en banlieue de Seattle, bref. Une sorte de maladie, se transmettant par contact sexuel, débarquée d'on ne sait où, aux symptômes parfois visibles et souvent étonnants, se balade parmi la tranche adolescente. Et d'en suivre quelques uns, comme l'annonce le résumé, qui l'ont, qui ne l'ont pas, qui vont l'avoir. De quoi synthétiser l'adolescence elle-même, cette période où tout le monde ou presque est idiot et dans laquelle (au moins aux Etats-Unis) se crée un microcosme douteux, basé sur le lycée et qui s'envole autour. Un monde jeune américain vu et revu, peut-être principalement avec des supports comme les séries télé, inscrit presque même pour quiconque n'habite pas aux U.S.A., un monde où les jocks aimeraient bien enculer les nerds sans être taxés de pédérastie, un monde stéréotypé et codifié, peut-être n'existant pas réellement, peut-être étant tout ce qu'il y a de plus concret. Qui n'aurait en tout cas pas beaucoup changé depuis une trentaine d'années (la coke remplace l'herbe, les rappers sont plus ou moins là, le fringage a évolué).

Et là, c'est du lourd. Meussieu Burns est un sacré meussieu, et son Trou Noir est un chié de bon truc. ça pootre, comme disent des gens (dont moi, parfois).

Un monde, un moment où l'on change. Et ce changement est cause parfois de bien des soucis. Ici, cette maladie, "the bug" devient part intégrante des modifications, d'abord physiques, vient le reste, inhérentes à cette période, cet inconnu qui arrive et effraie. Le cadre est donc fixé — fixé. Une bande de jeunes, de drogues, de bières, de sexe. D'indépendance voulue, de parias, de confusion. Surtout de confusion. Qu'elle soit amoureuse, physique, maladive, dévorante, oisive, insidieuse, onirique ou simplement folle et gauche, elle est là, emplit les personnages. Qu'ils fuient l'ennui ou soient patauds dans leur amour ou ce qui y ressemble, le désordre poisseux, que l'on ne peut imputer à cette maladie, est là.

L'inquiétude croît pendant que d'aucuns dégénèrent, se repliant du monde, du concret, vivant dans les bois, dans des tentes, des cabanes, retirés en groupe de lépreux médiévaux sans clochettes, coupés. La confusion est là dès la base, entre les visions cauchemardesques emplies d'éclats de verre, de reptiles, de peu ragoûtant, et les adolescents malades ou non, malades quand même. Au long du récit, la place occupée par the bug est changeante: parfois là en arrière-plan, toile de fond, présente  sans l'être vraiment, parfois présente par un personnage atteint, parfois au centre même, nous sautant au visage comme les pustules ornant certains des leurs. Finalement, quand au cœur de l'œuvre, elle est là, — là parce qu'au sein d'un groupe de gangrénés qui se sont écartés de presque tout — on s'aperçoit que, si ses résultats physiques surprenant sont quelquefois, bien souvent hideux, l'évoluante inhumanité de certains personnages n'a que peu à voir avec elle. Le laisser aller va grandissant chez certains, d'autres s'appitoient sur leurs sorts, quelques uns tentent de le cacher, de la cacher, contrôlés par cette étrange chose qui vivote avec eux.

sans l'être vraiment, parfois présente par un personnage atteint, parfois au centre même, nous sautant au visage comme les pustules ornant certains des leurs. Finalement, quand au cœur de l'œuvre, elle est là, — là parce qu'au sein d'un groupe de gangrénés qui se sont écartés de presque tout — on s'aperçoit que, si ses résultats physiques surprenant sont quelquefois, bien souvent hideux, l'évoluante inhumanité de certains personnages n'a que peu à voir avec elle. Le laisser aller va grandissant chez certains, d'autres s'appitoient sur leurs sorts, quelques uns tentent de le cacher, de la cacher, contrôlés par cette étrange chose qui vivote avec eux.

Avec en fond peut-être cette pensée qui voudrait que si les symptômes n'étaient peu ou pas visibles à l'extérieur, rien ne changerait vraiment, la maladie n'existerait tout simplement pas, n'ayant aucun impact réel et surtout direct sur la santé des infectés. Elle est donc le cristal, en enfonçant un portail entrouvert, des préoccupations apparencieuses (du point noir à l'handicap physique gênant de par sa seule présence, en passant par le SIDA, soit très large), supposées régenter une bonne partie du comportement d'une tranche non négligeable des populations de pays dits développés. Si l'on peut cacher le résultat, même malade, tout va bien du moment que la panaroïa n'intègre pas trop le ciboulot. Les problèmes sont issus du rapport à l'autre autant ou même plus que de celui à soi-même; on se cache par peur de la réaction, par anticipation d'une mise au rebut presque certaine. On devient parfois fou, fou par l'enfermement, le microcosme forcé, le retirement clanique marginal, loin du monde que l'on pouvait, en partie au moins, aimer, aimer côtoyer. Et là aussi, au sein du monde monstrueux, où l'on aurait pu penser que tout le monde se serre les coudes car dans la même merde jusque plus qu'au cou, non, la vie bizarre fétichiste de certains suit aussi son cours, normalement, les problèmes se cachent mais éclatent au bout du compte, éclatent d'autant plus fortement.

L'intégration ne peut parfois être; ainsi un personnage continue à éprouver la difficulté d'arriver à quelque chose, conduisant à un néant dévorant, destructeur, de soi-même d'abord, puis en emportant si possible les autres avec soi, pour peut-être, au moins dans la mort, ne plus être seul. Ou juste pour faire chier le monde, c'est aussi possible. Mais tout n'est pas forcément si noir, si effrayant (encore que, sur l'ensemble, il n'y a rien de bien effrayant, le côté malsain est là, parfois, mais ne prend pas le pas et n'enclume pas le récit dans son abondance). Certes la forêt, la vision d'une tranche d'âge, les rêves le sont, mais l'optimisme ou l'espoir sont dans le coin. Un peu. Vraiment un peu. Et l'amour, cette fantastique force qui pourrait même en arriver à foutre Jafar sur les rotules et le prendre avec du paprika (copyright Bisounours, Jésus et autres; l'amour est tout), et bien cet amour, en général n'existe pas vraiment ici, et ce qui peut y ressembler ne conduit pas spécialement vers la lumière, l'illumination, le dépassement de soi-même, de sa condition, vers l'oubli de cette méssante maladie. Non. Il est là. Eventuellement il fera faire n'importe quoi. Mais même sans lui, il se passe n'importe quoi.

La peur du monstre qu'ils sont devenus du côté majeur, et du mineur la peur du monstre que l'on devient, du monstre craint des autres, la peur de l'autre, du reste, de l'inconnu simplement (ne parlons pas de l'éventuel reflet ignoble que les premiers renvoient, ça reste assez peu crédible — plus qu'un simple reflet, c'est un reflet temporel, on ne veut pas simplement ne pas être comme eux, on ne veut pas devenir (on peut même aller jusqu'à se dire que s'ils sont désormais comme ça, ils l'ont probablement mérité d'une quelconque manière. Et de se maudire d'avoir volé des cartes postales...) comme eux; on en tire ce qu'on en veut, peur d'évolution en tête (en dehors du très faible corps parental présenté, les seuls personnages un peu plus vieux que la moyenne sont des copies plus ou moins conformes des personnages principaux, surtout du côté des non infectés/affectés), donc de l'inconnu, de l'autre, encore, toujours. Rapport à soi-même). Deux mondes qui se croisent autant que ceux usités par Charles Burns, allant de-ci de-là entre une réalité, du concret, du tangible, et un monde imaginaire, imaginé, délirant. Les souvenirs, rêves ou fantasmes, entourés de cases ondulantes, qui deviennent aussi autenthiques que possible. Le rêve, cauchemar comme le concret sont imbriqués, le rêve comme concret, le réel comme abstrait, en inversant un ou plusieurs des quatre termes précédents, on revient au même, l'un devenant ou restant l'autre. Ressortent la peur, le rejet, les gens qui se laissent vivre, qui vivent en laisse (saluons ce bon mot...), les deux probablement à la fois, l'adolescence, l'ennui. Le monde crée et coupé du reste, des parents, qui de toute façon ne comprendront pas, jamais. M'est avis que s'ils pouvaient, ils ne voudraient pas. Et qu'ils peuvent probablement. Une suffit amplement.

La fascination.

Celle du lecteur pour le récit, du début à la fin, happé dans ce jeune monde dégénéré duquel on ne sort que rarement. Par cette construction de l'être, peu ordonnée, malaisée. Ou celle de Keith, un des protagonistes, non touché par the bug, pour ce monde de parias qu'il entrevoit, suppose ensuite, aide, devient partie presque intégrante. Fasciné par ce qui n'est pas ce qu'il est, comme lui et ses amis le sont par la drogue, la nouvelle drogue, plus forte si non nouvelle.

Et le visuel de faire magnifiquement écho à tout. Le contraste total entre le noir profond et le blanc, sans nuance médiane. Les symboles renvoyant immanquablement aux personnages, la maîtrise du trait de part en part, l'ensemble captivant.

Et le visuel de faire magnifiquement écho à tout. Le contraste total entre le noir profond et le blanc, sans nuance médiane. Les symboles renvoyant immanquablement aux personnages, la maîtrise du trait de part en part, l'ensemble captivant.

Du récit suinte l'ouverture. Celle résultant du trou. Et de ce qui le cause. Qui est le trou. Du trou, de l'ennui. De sa représentation graphique ou non, grenouille à disséquer, chatte à fourrer, blessure à panser, bouche dévorante, de quoi aller en profondeur, plus avant. Pus profond plus que plus avant, pour y trouver. Pour avancer, évoluer, y creuser pour en sortir. Du trou. Noir, évidemment. Les trous, ça fait peur. Et c'est bien simple, il y en a partout.

La fin même est ouverte, étoilée, éclatante, sur spirale, ouverture, qui renvoie et relie la partie au tout. Optimiste peut-être, réaliste peut-être, l'humain y devient tout, une partie du tout, donc le tout, en ne restant rien. Comme ce vieil indien qui, au détour d'un volume de Planètes, lance à un Yuri avide de découverte et d'espace, un propos qu'il ne comprendra pas de suite; la Terre, c'est aussi l'espace. L'Homme est aussi le reste, l'ensemble, noyé dans l'immensité d'un néant qui l'enveloppe et s'insinue, pernicieusement et directement, pour remplir sa quête, son vide. Reste à choisir entre le repli et l'expansion, sur tout un cycle qui va partout, avec soi au milieu.

Peur de changer. Peter Pan, ce genre de choses. Envie de changer. Magique, ce genre de choses.

Charles Burns a le talent de faire parler une situation sensiblement plus incongrue qu'une qui ne le serait pas, ce qui semble assez logique, un univers horrifique pour toucher la réalité d'une chose, talent de faire parler des personnages touchés, se retrouvant plus parias qu'ils ne l'auraient habituellement été ou plus fascinés par l'autre qu'il est souvent coutume de le faire réellement, talent de faire en sorte que l'oppression du lecteur, captivé, soit liée à un mélange, oscillant entre l'onorisme et le concret, sans qu'on sache trop qui domine, sans que tu saches vraiment lequel prend le pas sur l'autre, sans non plus qu'un quelconque problème se pose à ce niveau, talent de conteur, talent graphique, talent.

C'était chouette, meussieu Burns.

Pointato headz.

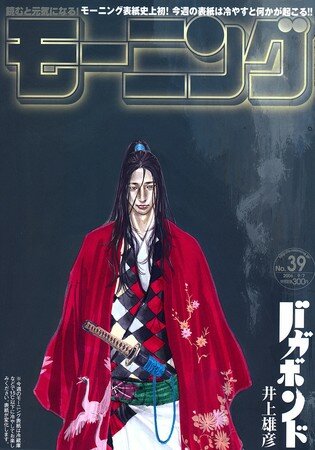

La couverture du Comic Beam de 2007. Le numéro de janvier quoi.

En rapport avec celle du numéro martien de l'année précédente et donc toujours en cours. On comprend pourquoi.

Tsubasa spotted.

Tsubasa Ohzora aperçu dans un volume de JoJo's bizarre adventure. (part 5. volume 52, chapitre 45)

Pour le détail, ce moment de la série est supposé se dérouler en 2001, en Italie. 2001 soit plus ou moins le début de Captain Tsubasa - Road to 2002, mais le volume où est inscrit cette scène est sorti en 1997, le 4 avril, entre les volumes 14 (4 mars) et 15 (1er mai) de Captain Tsubasa World Youth, peu après le début des phases finales de la Coupe du monde juniors qui a lieu au Japon.

Techniquement, si Hirohiko Araki est devin, il sait qu'en 2001, Tsubasa joue au F.C. Barcelone... à peu près.

Les garçons sauvages.

Poussé malgré tout par la puissance du Festin nu, retenu peut-être par l'idiote idée d'une cruelle déception reliée à la claque de ce même Festin pendant dirons-nous quelques mois, pris par l'intérêt de poursuivre, trouvaille d'un exemplaire des Garçons sauvages. La question stupide et taraudante, récurrente, vrilleuse, inepte, qui démange et dérange, dont on sait que la réponse est positivement positive, le tout étant de savoir à quel niveau; est-ce que l'éclat du Festin nu, est-ce que l'éclat qu'est le Festin nu peut ressurgir dans les autres écrits de William S. Burroughs ?

Fi de l'interrogation. Les garçons sauvages est aussi cassé que le festin. Moins directement halluciné, il reste tout aussi positivement improbable à écrire pour quiconque ayant une cohérence livresque trop académique. Coupés de partout -- pour faire le malin, on dit cut up --, morceaux reliés entrecoupés du récurrent PENNY ARCADE PEEP SHOW, les fragments s'organisent parfois autours desdits garçons, sauvages, drogués et qui s'enculent (le roman est d'ailleurs éventuellement perturbant par le nombre de sodomies, de giclettes magnifiées qui parsèment ses pages. Burroughs était sexuellement libre, on le sait; ici on s'en prend plein la gueule, et c'est techniquement plus visqueux qu'autre chose. Au moins est-ce réaliste.), tyrannisent l'armée, ont des façons de se battre peu communes, guérilleros enfumés et piqués au vif.

Ces garçons qui sortent du tiers-monde, Amérique Latino-Centrale (Mexique) ou du Sud et Afrique (du Nord, Tanger en tête) cassent le séant des vils états policier en offrant leur alternative libertaire utopique, que l'on estimera fantasmée par l'auteur. Comme ils (du moins un) disent; Notre but est le chaos total. Garçons transformés en n'importe quoi qui grouillent vers l'avenir ou autre chose et ne se résument pas aisément, ou peut-être que si, dans un monde onirique où tout est basculé, version folle d'une réalité à la 1984 (le rapprochement est douteux, mais permet de saisir l'idée au bond), contrôlée par on ne sait vraiment qui, variation futuriste pessimiste ici mise petit à petit (semblerait-il) à sac par de jeunes gens stupéfaits.

Mélange de phrases interminables, tentaculaires, sans ponctuation, de bouts décollés dans cette ambiance qui a fait un mythe de cet auteur, le fil conducteur est tissé, se suit, se prend, se détache pour au final laisser un drôle de goût; un relent d'ensemble qui demanderait une lecture seconde pourtant non désirée, comme si au milieu de tout tout avait émergé sans vraiment atteindre quelque chose, aucune perception d'une déception réelle, toujours l'idée d'aller plus loin dans ses écrits, fascination en l'occurence sans foudre, magnétisme inhérent à la, sa façon d'écrire, de lancer plus que de conter, d'évoquer et de créer.

Comme est cité Bernard Delvaille en guise de quatrième de couverture [de l'édition poche de 10/18];

"On ne résume pas un livre comme celui-ci.

On le lit, on y va voir, et on en revient pantelant."

Le même genre de commentaire synthétique pour ma part, sans l'enthousiasme qu'on y imagine lié.

Trois weeks plus tard.

Pendant que Borat réalise de bon scores avec ses 837 salles et son gros buzz, Marie Antoinette continue pour sa troisième semaine d'exploitation en gagnant onze salles (soit désormais 870).

Le vendredi 3, le film rapporte 704.969$, soit 159,6% de plus que le jeudi. ~810$/salle.

Le samedi 4; 950.483$, soit 34,8% de plus que le vendredi et 1.094$/salle.

Le dimanche 5; 557.387$, soit 41,2% de moins que le samedi. 641$/salle.

Au total, sur ce week-end du 3 au 5 novembre, une douzième place du box-office, pour 2.212.819$ et un total aux U.S.A. de 12.946.803$.

Le film devient 2.722ème du classement des films ayant le plus rapporté de tous les temps (aux U.S.). 2.658ème après le mercredi 8. :o))

Le lundi 6; 185.285$, 66,8% de moins que la veille. 213$/salle.

Le mardi 7; 205.840$, augmentation de 11,1%. 237$/salle.

Le mercredi 8; 176.165$, baisse de 14,4%. 202$/salle.

Au total, au 8 novembre, soit presque trois semaines d'exploitation, des revenus de 13.514.093$.

Au 5 novembre, en dehors de la France, des Pays-Bas et des U.S.A., le film a rapporté;

- En Autriche (sortie du film le 3 novembre); 63.216$.

- Au Curaçao (26 octobre); 3.878$.

- En Finlande (3 novembre); 69.982$.

- En Allemagne (2 novembre); 360,556$.

- Aux Philippines (1er novembre); 17.132$.

- Au Portugal (19 octobre); 357.263$.

- Au Royaume-Uni (20 octobre); 1.462.718$.

Soit sur le monde entier; 23.134.219$.

Two weeks plus tard.

Au week-end du 27 au 29 octobre, estimation de recettes à 2.850.000$ pour Marie Antoinette, neuvième du top. Soit une baisse de 46,8% par rapport à la semaine précédente.

Plus précisément; estimation revue à 900.000$ (corrigée à 890.972$) pour le vendredi (142,9% de hausse par rapport au jeudi), 1.175.000 pour le vendredi(revu à 1.163.819$) (encore 30,6% de hausse journalière) et 775.000$ pour le dimanche (revu à 791.024$) (32% de baisse).

Revenus par salles donc à 1.037$, 1.355$ le samedi et 921$ le dimanche.

Au total au 29; 9.756.000$ depuis le 20 octobre.

Au Royaume Uni, Marie Antoinette score 534.519$ pour son premier week-end et ses 179 salles de diffusion. Onzième du top.

En France, le film aurait rapporté 7.870.774$ sur la période du 24 mai (sortie) au 18 juillet, et son maximum de diffusion dans 402 salles.

Aux Pays-Bas, 336.212$.

Au 29 octobre, on a:

-Au Portugal, déjà 264.412$.

-Au Royaume-Uni; 1.208.700$.

- Au Québec; 326.594$ (le film est septième du top sur le week-end 27/29 avec 91.565$)

-Et 2.378$ au Curaçao (pas la liqueur mais la petite île antillaise; 450 km² et quelques salles de cinéma)

Le film aurait rapporté, sur l'ensemble de sa diffusion; 19.280.242 $. Et est pour l'instant classé 3.080ème du classement des films qui ont rapporté le plus aux Etats-Unis. Passage à la 3.021ème place au soir du mardi 31. A la 2.950ème au soir du jeudi 2 novembre.

Le lundi 30; 221.182$ (72% de baisse rapport au dimanche).

Le mardi 31; 223.358$ (1% de hausse quotidienne). Au total; 10.196.631$ pour les Etats-Unis à la fin octobre.

Le mercredi premier novembre; 265.749$ (19% de plus que le mardi).

Le jeudi 2; 271.584$ (hausse de 2,2%).

Soit 10.733.964$ aux U.S.A. après deux semaines.

Le film rapporte entre 260 et 316 $/salle (généralement deuxième ou troisième (ou quatrième) score) sur cette semaine du 30 au 2, et reste entre la septième et la huitième place des tops quotidiens.

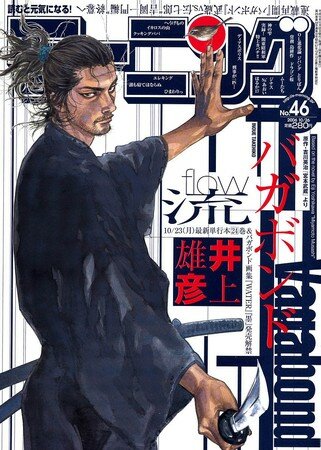

Steel Ball Run #10.

La couverture du dixième Steel Ball Run, sorti hier, en sensiblement plus grand, mais d'une qualité plus que douteuse.

A noter que cette illustration est une partie de celle d'ouverture du chapitre 19 de la série, sorti dans l'Ultra Jump de novembre.

Contes de la folie ordinaire.

Lus les contes de la folie ordinaire et les nouveaux contes de la folie ordinaire (Le titre original est peut-être plus directement représentatif de ce qui est et grouille dans ces bouquins; Erections, ejaculations, exhibitions and general tales of ordynary madness), de Charles Bukowski, pas chers chez le livre de poche.

Soit un ensemble d'une foule de courtes histoires, dégueulasses souvent, drôles souvent, vraies souvent, plus ou moins autobiographiques et dures et narrant l'Amérique peu reluisante de sexe, sexisme, étrons biéreux ou bourbonnés, la misère, les courses de bourrins, les relations et la papote autour de popotte et de vin. Un tout secoué par une écriture crue simple énergique peut-être infecte vivante brute.

Pas vraiment de concessions, Bukowski écrit comme il vit ou raconte qu'il vit; autour de légers moments de plaisirs simples, si possible allongés dans le temps ou sur un lit, bibine de toute sorte, paris équestres et sexe. Bom. On vit, on boit, on bourre sa bite ou son poing dans un citron ou n'importe où. Bukoswki est dynamique malgré tout. Enonciation, dénonciation peut-être pour ceux qui veulent en voir partout, d'une vie à Los Angeles entre métiers de pauvre et salaires de pauvre, et bref ce qui se présente n'est pas joli à voir, plutôt du bordel joyeux ou non et des couilles qui se vident qu'autre chose, de l'optimisme qui n'est pas vraiment, un dégoût global de l'homme avec ou sans première lettre en capitale, et au fond une prose qui touche, qui va là, par là, là par ici où l'on devine qu'il a sur certains points plus que probablement raison, derrière sa couche de vulgarité et de patates, de gros et vieux bonhomme qui se fout des autres et tente de foutre des beignes à un maître zen, qui boit comme un gouffre et qui aime Mahler.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F3%2F93256.jpg)